冀鲁边精神永放光芒

冀鲁边区东临渤海,西接津浦铁路,南濒黄河,北到天津独流减河,是抗战初期山东6大战略区之一,面积约3万平方公里,人口约600万,主要包括当时隶属于山东北部和河北南部的24个县。 1937年10月,中共山东省委建立了冀鲁边区域统一的党组织——中共冀鲁边工委。 1944年1月,冀鲁边区与清河区合并为渤海区。冀鲁边区抗日根据地虽然仅仅存在了7年的时间,但在中国共产党的领导下,有效牵制、打击和消灭了大量的敌人有生力量,对敌作战2000余次,消灭日伪军5万余人,对于开创华北敌后抗战新局面、建立山东抗日根据地发挥了重要作用。在巩固和发展冀鲁边区抗日根据地的斗争实践中,冀鲁边区军民英勇无畏、誓死抗争,用生命和鲜血铸成了“敢为人先、大爱为国、不屈不挠、团结奉献”的冀鲁边精神。这种精神,不仅是冀鲁边区军民克敌制胜的重要精神支撑,也是广大军民克服一切困难的强大精神力量。

敢为人先——冀鲁边精神的灵魂

共产主义思想较早传播,是冀鲁边区域敢为人先精神的具体实践。冀鲁边区域地处齐鲁、燕赵交界处,自古就有不畏强暴、敢于担当的精神品质。在民族民主革命的历次斗争中,这里的广大人民都始终把自己的命运与国家的命运紧紧联系在一起。 1919年“五四”运动爆发后,冀鲁边地区的沧县二中、惠民四中、德县博文中学等立即举行了罢课声援。津南地区最早的共产党员张隐韬,1922年加入中国共产党,曾先后与邓中夏、王尽美、何孟雄、罗章龙、张国焘等早期党的领导人共同组织开展革命斗争。经他介绍加入中国共产党的刘格平,1926年在沧县二中建立了津南地区第一个党支部。鲁北地区最早的共产党员贾乃甫,1922年加入中国共产党,1924年建立了鲁北地区第一个党支部——齐河县后里仁庄党支部。这些早期党组织的建立和革命活动,都走在了全省乃至全国的前列,极具开辟性的意义,使共产主义思想得到广泛、迅速传播,为冀鲁边区在全省率先燃起抗战烽火、创建抗日根据地打下了坚实的思想基础、组织基础和群众基础。

打响全国全面抗战第一枪,是冀鲁边区域敢为人先精神的生动写照。 1937年卢沟桥事变爆发后,驻守宛平城的国民革命军陆军29军宋哲元部奋起还击,打响了全面抗战的第一枪,极大地激发了全国人民的抗日斗志。29军军长宋哲元就是冀鲁边地区的乐陵籍人。这一带人民素有崇尚正义、不屈邪恶的人文气质,敢闯敢干、不计得失的精神品格,素有舍小顾大、不畏牺牲的家国情怀。从这里走出的宋哲元,深受这种地域文化的熏陶。国难当头,他必定挺身而出。1931年“九一八”事变后的第三天,宋哲元第一个向全国发出抗日通电,号召四亿同胞和广大军民“敌忾同仇,共纾国难”“宁为战死鬼,不做亡国奴”,并在士兵吃的馒头上印上鲜红的“勿忘国耻”大字,激励战士奋勇杀敌。他还从乐陵老家聘请武术大师尚云祥在部队中教授“五行刀法”,组成威震敌胆的29军大刀队。 1933年3月,29军大刀队浴血奋战,喜峰口获得大捷,消灭日军6000余人。这是国民政府对日正面战场的第一次胜利。作曲家麦新专门创作了《大刀进行曲》,一时间唱遍大江南北。宋哲元率部打响全面抗战第一枪,正是冀鲁边区域这种敢为人先、敢于担当精神的生动写照。

山东抗战史上的“四个第一”,让冀鲁边区敢为人先的精神熠熠生辉。卢沟桥事变后仅一周时间,即1937年7月15日,在乐陵县旧县镇(今属河北省盐山县)成立了由中国共产党领导的山东省第一个抗日民众团体——华北民众抗日救国会,随即成立华北民众抗日救国军。8月13日,乐陵中心县委书记杜步舟和山东省委派来的红军干部周凯东组建了130多人的农民抗日武装队伍,在乐陵县黄夹镇北街举起抗日义旗,喊出了“好男儿上前线,抗日保家乡”的口号,发动了山东省第一个农民抗日武装起义。10月初,华北民众抗日救国军攻打乐陵县城,伪军一触即逃,救国军收复乐陵城,建立了山东省第一个县级抗日民主政府。 10月10日,日军一部从天津直接进入冀鲁边区,经盐山、庆云、阳信进攻惠民。阳信县乡农学校党组织率乡农自卫队在阳信县流坡坞一带对南下日军进行了武装阻击,打响了中国共产党领导的山东抗日第一枪。冀鲁边区军民创造的这四个“第一”,不但为全省抗战标树起光辉的示范形象,而且以其敢为人先、敢于担当、敢闯新路的大无畏精神彪炳史册。

大爱为国——冀鲁边精神的精髓

国家民族危亡之际,冀鲁边区军民以国家利益为重,一切以抗战为先,舍小家顾大家,体现出浓厚的爱国主义情怀。

冀鲁边区各界忠诚报国、一致对外。许多仁人志士为抗日不惜倾家荡产,散尽资财。华北民众抗日救国会会长周砚波,出生于一个书香家庭。他积极响应中国共产党的号召,投身于民族解放事业,为了购买抗日枪械,先后变卖自家土地近百亩,几近倾家荡产而在所不惜。在陵县大宗家战斗中,八路军东进抗日挺进纵队五支队五团团长龙书金及战士们被围困在大宗家村开明乡绅宗子敬宅院中。在子弹快打完的紧急关头,宗子敬将自家存放、看家护院的十几箱枪支弹药捐给八路军,使战斗转败为胜。这期间,各县还涌现出一大批“两面村长”。他们利用身份为掩护,不惜身背骂名,明里与日伪军周旋,暗中想尽千方百计为八路军做事,为老百姓减轻损失,掩护八路军战士近千人次,为群众减少损失数以万计。

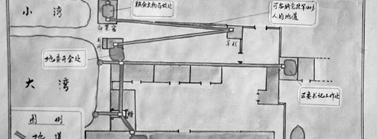

革命母亲这一女性群体让人肃然起敬。乐陵的常大娘,本名刘相惠,携全家7口人义无反顾地投入到抗日斗争中。白天,除了放哨、送情报,还帮助伤员做饭、洗衣服;晚上,她和老伴带领一家人不辞辛苦地挖地道。她家成为边区三地委和靖远县委的机关驻地,她家的地道,成了边区抗战的“大本营”和“指挥部”。敌人多次对她严刑拷打,她从没有吐露过一个字。为了掩护伤员,她竟毫不犹豫地让女儿把敌人引向枣林深处。抗战期间,在她家养伤的干部战士无一暴露,在她家保存的文件无一丢失。经她掩护的同志、救治的伤员有数百人,光她一口气能叫上名字的就有60多位。当年,毛主席听说了常大娘的英雄事迹后,高度评价常大娘是“大爱为国,革命母亲”。像常大娘这样的革命母亲在冀鲁边区还有很多。如,沧县魏大娘、孟村邢大娘、陵县郭大娘等等,更多的是一个个不知姓名的无名大娘。她们善良纯朴,却不畏强暴;她们出身贫寒,却深明大义;她们身躯羸弱,却敢于担当。她们用人性和母爱的光辉,照射出侵略者的累累罪恶,温暖了革命者奋勇前行的雄心和斗志。

冀鲁边区成为解放战争时期华北战场稳固的大后方。 1944年1月,冀鲁边区和清河区合并为渤海区,这种大爱为国的精神始终在发扬光大。解放战争中,渤海区黄河以北地区作为山东省唯一没有被国民党占领的地区,以其丰饶的物质基础和坚实的政治基础,成为华东战场的后方基地。举全区之力,保障移民安置物质供应。从1947年3月起,国民党对山东解放区实施重点进攻,沂蒙解放区成为主战场。为保护人民群众安全,华野司令员陈毅率领党政军机关、兵站、医院、工厂、学校,还有大批伤员、残废军人、干部家属、开明士绅和随军民工及苏北、淮北部分人员等40余万人“北渡”,到达渤海区黄河以北地区安置。渤海区党委、专署动员一切力量,千方百计保障物资供应,发起了献粮、献布、献衣被的热潮。不到两个月时间,筹集到棉布54万余尺,做军衣19万套、军鞋16万双、军袜8万双,保证了指战员安全过冬。 1946年,全区征粮1.45亿公斤,占当年全省征收公粮近1/3。全区踊跃参军,保卫胜利果实。1946年7月至1949年3月,全区4次大参军,共17.2万人入伍,占山东入伍人数的28%。从这里走出了5支部队,总计1万余人。他们从渤海打到海南,从渤海打到上海,从渤海打到天山,从渤海打到武夷山,分别编入中国人民解放军四大野战军,是山东省唯一一个调出部队遍布全部四个野战军的战略区。全区人民全程支前,全力支前,全面支前。组织民工支前81.9万人次,每11人中就有1人支前,占山东支前民工总数的40%。

不屈不挠——冀鲁边精神的本质

平原作战,环境与山区相比,更为艰苦和恶劣。在长达八年的抗战中,冀鲁边区军民在党的领导下,把根据地视为自己的生命,用血肉之躯筑起了牢不可破的革命阵地,谱写出一曲曲惊天地、泣鬼神的英雄壮歌。

杨靖远,辽宁省沈阳人。 1938年4月,受党组织派遣,到冀鲁边区领导抗日斗争,任国民革命军别动总队第三十一游击支队副司令员。同年秋,任冀南第六专署专员兼冀南军区六军分区司令员。他多次与盐山反动武装头子孙仲文谈判,动员他与八路军共同抗日。但由于孙被国民党收买,死心塌地与八路军为敌。 1938年10月下旬,杨靖远率部对孙仲文进行打击,战斗中不幸负伤被俘。孙仲文等问他为什么这样给共产党卖命,他斩钉截铁地回答:为了信仰。劝降无效的孙仲文竟命令部下肢解了他的遗体,在寨门顶上悬首示众。肖华司令员含泪为他撰写了两幅挽联:“断头流血乃革命者家常便饭,奋斗牺牲是抗日的应有精神”“抗战方兴竟在盐山留遗恨,建国未艾空对鬲水吊英魂”。

李永安,冀鲁边军区第三军分区副司令员。 1943年2月3日,日军纠集济南、天津、德州等地的日伪军2万余人,对三分区根据地乐陵县铁营洼进行大“扫荡”。李永安带领的一个手机班和阳信县政府机关、县大队等共400余人被敌包围。在突围中,李永安一面指挥战斗,一面组织群众分散转移,最后被数千敌人包围在一座古窑附近。面对强敌,他临危不惧,顽强拼杀。当剩下最后一颗子弹时,面对蜂拥而上的敌人,他向自己的头部开了枪,为抗战献出了宝贵生命。

崔兰仙,冀鲁边区妇女救国总会主任。因为经常夹着小包袱,化装成农村妇女,在群众中开展革命活动,大家亲切地称她为“夹小包袱的大嫂”。 1942年6月,在一次日军“扫荡”中,崔兰仙所在部队遭敌人包围。她子弹耗尽,身负重伤。敌人围上来,要拉她上马,她一口咬住日军小队长的手。日军小队长后退一步,端起刺刀向她腹部猛刺数刀,她倒在了血泊中。

余志远,乐陵县抗日民主政府县长。1943年4月,他带领县政府和县独立营在转移中遭到敌人追击,战士们撤进邢官庄。为了掩护同志们突围,他故意暴露自己,把敌人引到一座土房子里。敌人扒开屋顶,举着手榴弹逼他投降。他咬破中指,在墙壁上写下“生前不能孝父母,死后鲜血为国流。嘱我抗日众同志,踏我血迹报国仇! ”的绝命诗后,举枪自尽殉国。

尤宝森,乐陵县黄夹镇区助理员。 1942年,由于汉奸告密,被日伪军抓到黄夹据点严刑拷打,要他说出八路军的藏身地点。尤宝森不屈地说,“我死也不说。你们把我脑袋挂到南门楼子上吧。 ”凶残的敌人用铡刀将尤宝森铡为三截,并将他的头颅挂在城门示众。

徐尚武,临邑县抗日民主政府县长、冀鲁边军区第二军分区司令员。 1943年1月,日军纠集济南、济阳等地5000多人,向冀鲁边二分区进行疯狂大“扫荡”。徐尚武为保护地委、专署机关安全转移,率领50名战士在临邑县王家楼与大批敌人展开血战,打退了敌人的数次进攻,最后全部壮烈牺牲。群众编写歌曲赞颂:“临邑抗日县政府,县长就是徐尚武。为国家,为民族,披星戴月不辞苦。除恶霸,灭日寇,拯民水火感情厚。王楼战役威名扬,民族英雄垂千古。 ”

1943年3月11日,2000余日伪军对冀鲁边三分区党政军机关活动区域——庆云县汾水王、汾水杨、汾水马一带进行“扫荡”。在突围中,三地委的1名干部和7名战士被敌人包围在小田村的一间房子里。当最后仅剩下16颗子弹时,他们每人2颗,1颗消灭敌人,1颗留给自己。最后,高喊着“祖国万岁! ”“中国共产党万岁! ”,8人集在一起,壮烈殉国。他们的壮举深深感动了乡亲们,村里的老人们自动献出了为自己预备的柏木棺材,沐浴装殓8位烈士,并且全村人为他们举行了古老而隆重的葬仪,披麻戴孝埋葬了烈士。

团结奉献——冀鲁边精神的核心

毛主席指出:“团结一致,同心同德,任何强大的敌人,任何困难的环境,都会向我们投降。 ”冀鲁边区各级党组织团结一切可以团结的力量,动员全民抗战,沉重地打击了日本侵略者。

团结地方武装,壮大抗日队伍。1937年以来,边区军政委员会积极贯彻执行党的抗日民族统一战线政策,对地方实力派武装采取团结改造的方针,努力争取他们加入抗日队伍。 1938年7月,德平、德县及吴桥县的徐仲阳、曹振东、李玉双、张国基等地方民团,在德县义渡口组成“抗日同盟军”。为了更好地联合该部共同抗日,派赵焕文任该部的政治部副主任。政治部中的进步青年王哲、武连鹏等在党的领导下,组织“民先”,积极开展抗日活动。同月,八路军津浦支队和永兴支队攻克宁津县城后,改编该县国民党员组织的“抗日铁血团”为津浦支队教导大队。 1938年10月,肖华来到冀鲁边区后,改编德平县地方武装曹振东部为洛阳支队,并派“挺纵”一批干部到各连队担任指导员。边区抗日军政学校成立后,地方杂牌部队的人员,如保安队长、警备队长,甚至土匪头子等,都到学校进行过学习。组织他们来学习,就是对其进行团结改造,共同抗日,营造出边区同仇敌忾、一致对外的良好抗日氛围。

团结国民党进步力量,形成抗日合力。当时的乐陵县长是国民政府委派的牟宜之。牟宜之是一个具有强烈爱国心的热血青年,在“挺纵”司令员肖华的教育引导和动员下,坚定了联合共产党抗日的决心,把县政府钱款积蓄全部交给八路军支配,将县政府武装改编为“挺纵”泰山支队,本人积极要求加入共产党,使乐陵成为一个真正的抗日民主根据地,谱写出抗日民族统一战线精彩篇章。周恩来评价说:“倘若在抗日战争伊始,中国有十个牟宜之这样举一县之人力、财力、物力投身革命的县长,就会极大促进抗战事业的发展,使抗战全局有所改观”。对国民党军队中的实力派,想尽千方百计积极争取。 1938年12月,蒋介石抽调高树勋军团进入冀鲁边区,与八路军搞政治、军事“摩擦”。高树勋是冀鲁边区盐山县人,倾向于抗战,常受国民党顽固派排挤。肖华等人认为他是可以团结的对象,便对其进行了积极争取。 1939年7月11日夜,高树勋的部队在乐陵宁家寨被日伪军团团围住,打了一天仍未突围,情况万分紧急。在向国民党地方部队多次求援无果的情况下,向八路军求援。“挺纵”部队在肖华率领下,当夜奔驰50多公里,为他解围。高树勋万分感动,不久便率队撤离冀鲁边区。 1945年10月,任国民党第11战区副司令长官的高树勋率部在河北邯郸前线起义,成为解放战争中国民党第一位率部起义的高级将领。同年11月,由邓小平、薄一波介绍加入中国共产党。他曾感慨地说:是共产党教会我做一个真正的人,在中国的土地上,只有共产党是长存的。统战国民党军官吴化文,也是冀鲁边区军民抗日民族统一战线的一个杰作。 1938年11月, 肖华和牟宜之多次到商河县,同驻扎此地的国民党将领吴化文会谈,达成互通情报、互相联络等共同抗日的协议。 1948年9月,任国民党暂编第96军军长的吴化文在济南高埠率部起义,为我军解放济南立下了辉煌战功。

团结广大民众,汇聚抗日力量。为了掀起全民抗战的热潮,边区党政军紧紧依靠人民群众,大力组建抗日群众团体。从1938年10月到12月,先后成立了边区战地动员委员会、抗日文化教育救国总会、中华民族解放先锋队总队、边区妇女救国总会和回教抗日救国会等6个抗日群众团体。 1940年7月,边区回民救国总会在宁津县魏家庵成立。回民抗日大队,后改为回民抗日支队,先后对敌作战100多次,攻克敌人据点40多处,歼敌2300多人,抗战胜利时已经发展到2000人。各县区也相应成立团体分会,各种民众抗日团体达100多个。这些抗日群众团体的建立,对于广泛发动群众参军参战、宣传党的抗日政策、动员各阶层人士共同抗日、打击汉奸敌特、开展筹粮筹款等,都起到了重要作用。

八年抗战期间,在中国共产党的领导下,英勇的冀鲁边区人民,面对日本侵略者的疯狂压制和艰苦的作战环境,不畏艰难、团结一心、艰苦奋战、共御外侮,共歼敌5万余人,为抗日捐献粮食、军用物资不计其数;有15名地级以上干部、近百名县团级干部、10多万军民壮烈牺牲。在民政部公布的全国两批900名著名抗日英烈中,曾经在冀鲁边区战斗过和牺牲在冀鲁边区的共有26人,居全国同级战略区前列。在武装力量输送上,1938至1939年间,冀鲁边区抗日武装力量由最初的不足3000人发展到20000余人,成为山东6大抗日战略区中,主力部队发展最快、人数最多的一个区。从1939年9月开始,根据中央军委的统一部署,冀鲁边区“挺纵”主力先后分9批向鲁西、鲁南地区转移15000余人,有力支持了鲁西、鲁南地区的抗战,为开辟和巩固鲁西、鲁南抗日根据地做出巨大贡献,许许多多冀鲁边儿女将热血洒在了异地他乡。

冀鲁边区作为历史存在,虽然只有短短的七年,但英勇不屈的冀鲁边军民用鲜血和生命孕育凝铸的冀鲁边精神,已成为我们永远的宝贵财富。历史造就了冀鲁边精神,时代需要冀鲁边精神。在新的历史时期,我们更需要始终不渝地弘扬冀鲁边精神,使冀鲁边精神代代相传,在建设创新有为的新德州、实现中华民族伟大复兴中国梦的豪迈征程中,与时俱进,永放光芒。